2023年,泾源县六盘山镇蒿店村被列入中国传统村落名录。如今,这个承载着丝绸之路记忆、萧关古道历史的古村落,正通过修缮保护、产业转型与文旅规划,逐步唤醒沉睡的历史,重焕生机与活力。

目前,古村落修缮已近尾声,村民们期盼着这座“丝路驿站”再现昔日繁华。

“进场三个多月,工作量已完成80%,村上特别配合。”宁夏晨凯建设有限公司现场施工负责人张春介绍,此次修缮聚焦古村落核心风貌恢复,主要涉及屋面换瓦、墙面修缮、门头改造及部分路面升级。从斑驳墙面的修复到传统瓦片的铺设,施工团队力求在细节处保留古村落的原始肌理,让历经岁月的建筑重新“站稳脚跟”,为后续文旅发展打下坚实基础。

“以前这里是蒿店乡,合乡并镇后属六盘山镇下辖的一个村子。”蒿店村党支部书记母全成的话语里,满是对村落变迁的感慨。早年间,蒿店村因生态移民、劳务移民近6000人外迁,这里一度陷入人口流失、发展放缓的困境。但随着乡村振兴与各项帮扶政策的推进,村落逐步“回暖”,其深厚的历史底蕴,成为发展的独特优势。

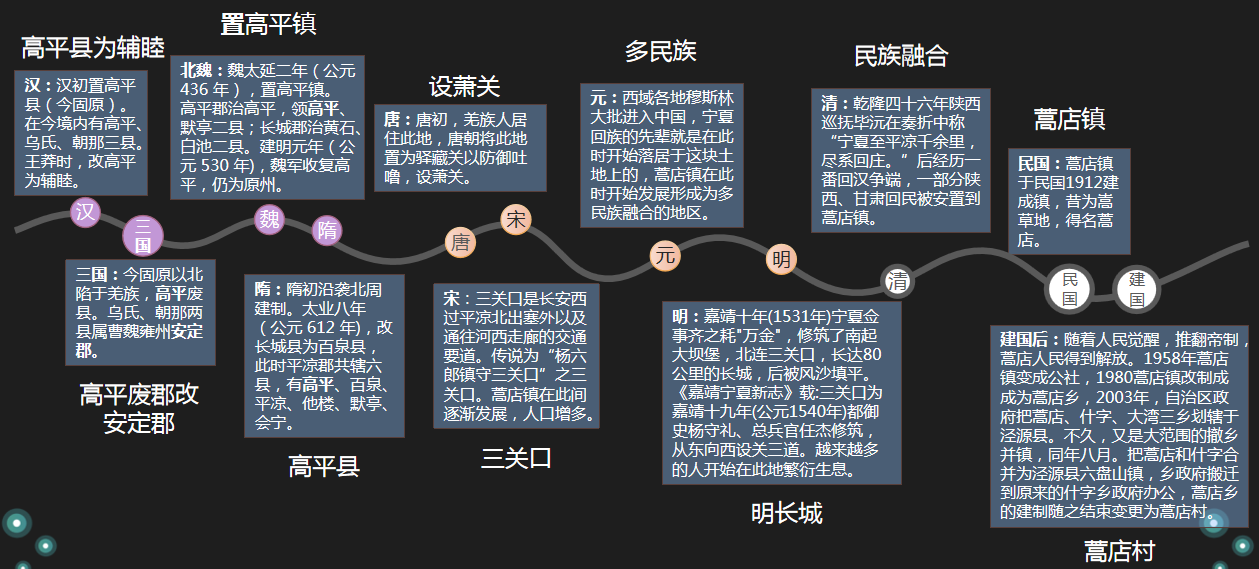

蒿店村的历史,可追溯至丝绸之路繁盛之时。这里是陆上丝绸之路东段北道的重要驿站,史称“弹筝峡”“金佛峡”的三关口(今瓦亭峡)坐落在此,西安至兰州、平凉至银川的古道(现312国道)在此交汇,驼队、马队曾在此休整补给,再翻越六盘山前往兰州。村中留存的古城楼、关帝庙、三关口杨六郎庙,以及树龄数百年的大柏树,都是历史的见证者。“之前古丝绸之路的必经之路,就从关帝庙旁的老路上过。”一位村民回忆道,昔日东西两座城门洞“互相连通、一眼能望穿”,虽因河水冲刷与历史变迁,西城门已遭破坏,但残存的痕迹仍能让人窥见当年的规制。

上世纪八九十年代,原蒿店乡还是方圆闻名的繁华集市,逢集时,十里八乡的村民步行赶来,牛、马、驴等牲畜挤满集市,山货、农具交易热闹非凡;元宵节前后,十几个村的社火队齐聚村中演出,人声鼎沸、年味十足。“现在想把这份热闹找回来,村里有剧场,以后计划每年恢复社火活动,让文化生活再丰富起来。”母全成说。

人口外迁虽让村落一度沉寂,却也意外促成了生态的改善。“移民搬迁加上封山禁牧,以前的石头山如今满是绿意。”母全成笑着说。在产业发展上,村里也在积极求变。

蒿店村1900余亩耕地以种植青贮玉米、土豆为主,村民小菜园可保障自家蔬菜供给,养殖业则以牛羊为主。但近年来牛羊市场行情波动大,村集体果断尝试转型,今年首次试种菌菇——培育40余万棒木耳、3万棒香菇。“既是实验,也是学经验,今年产量还不错,为后续规模化发展打了基础。”母全成表示,菌菇种植不仅能拓宽增收渠道,也能与未来的乡村旅游结合,让游客体验采摘乐趣,形成“农业+文旅”的联动效应。

“打造古村落,就是为了发展旅游产业,让更多人知道蒿店的故事。”母全成介绍,目前村里正在推进多项文旅配套项目:河道治理工程已启动,两岸将植树栽花,打造“山清水秀”的生态景观,与古村落风貌相映成趣;此前申报的房车营地项目,计划在河边落地,吸引外地游客来此避暑、游览,借助房车旅行的热度提升蒿店知名度;312国道沿线的基础设施补短板项目,也在同步提升村貌,完善道路、排水等民生设施,让古村落的传统风貌与乡村振兴的宜居需求、文旅发展定位精准契合。

尤为特别的是,宝中铁路在规划建设时,特意绕开蒿店村核心区,将蒿店村“圈”在铁路曲线内,既保护了古镇风貌,又让这里成为铁路沿线的一道独特风景。此外,自治区住建厅还拨付传统村落保护专项资金,支持村里建设村庄标识系统、百家姓文化墙与历史文化墙,让古村落的历史脉络更清晰、文化氛围更浓厚。

“最早的老户有毛家、任家、何家、黄家、马家,我们梁家也是老户,南山上还有个梁家村呢!”村民梁常有回忆,过去因战乱,村民曾躲进山中避险,和平后才重返家园。在丝路繁盛时,这里是“必经休整点”,驼队在这里补充给养,再向边塞地带进发——“马抗饿抗寒不如骆驼,那时骆驼场子可有好几家。”梁常有说。

梁常有还提到,昔日蒿店的山货远近闻名,四叉、扫帚、簸箕、地磨等手工制品,不仅在本地热销,还远销甘肃兰州、庆阳等地,“那时做四叉要几十道工序,我父亲就是手艺最好的传承人之一,可惜现在会这门手艺的老人没几个了。”据记载,鼎盛时期的蒿店,曾有木炭场、纺织场、银匠铺、铁匠铺、染布坊等近百家商铺,十几家车马店,还有7家骆驼场子、8座水磨坊,“热闹得跟现在的三营镇一样。”梁常有笑着说。

如今,随着古村落修缮的推进、文旅项目的落地,蒿店村正从历史的记忆中走出。这座曾见证丝路繁华、承载乡村烟火的古村落,正以“传统风貌+现代活力”的新姿态,迎接属于它的“新生”。

当游客沿着312国道走进这里,既能触摸古村落的沧桑、聆听驼队的传说,又能在绿水青山间体验田园乐趣、感受乡村文化,“丝路驿站”的故事,在新时代继续流传。(记者:梁 园)

相关新闻

-

泾源首批50名乡村“CEO”学成归来:为“牛菌蜂”精打细算 给村集体谋划长远

[2025-10-28] -

两化一振兴 塞上谱新篇 | 雨中抢出粒粒粮 固原市超七成秋粮已归仓

[2025-10-21] -

脱贫这些年丨“牛产业”托起群众好日子

[2025-10-15] -

上金村分金

[2025-09-26] -

一地多收 四季生金

[2025-09-25] -

蒿店古村落:修缮焕新颜 传承续文脉

[2025-09-25] -

早起赶固原丰收大集

[2025-09-22] -

甜了企业 富了农民——泾源县中蜂产业“酿”出乡村振兴新愿景

[2025-09-19] -

闽宁协作助宁夏泾源:小菌菇撑起大民生

[2025-09-17] -

“黄金叶” 托起乡村共富梦

[2025-09-16]