照见古代固原地区作为“丝绸之路文明交融见证者”与“西北边陲多元文化交汇守护者”的身影

宁夏固原博物馆外景

盛满希腊神话的鎏金银壶,凝结丝路月光的凸钉玻璃碗,镶嵌蓝色青金石的金戒指……跨越山海,步入宁夏固原博物馆(以下简称“固博”),没想到被馆藏的“洋气”震惊——它们竟都是千余年前的所谓初代“洋货”。而记者脚下这方土地——固原,地处宁夏最南端的黄土高原之上,六盘山麓之间,对绝大多数人来说是陌生的名字:空气中混杂着有别于沿海地区的干涩,至今未通高铁,人均GDP并不乐观……

如此反差,正是今日固原之尴尬。近几年,这里最为人知晓的线索,是热播剧《山海情》。剧中聚焦的“西海固”,曾被认为“全球最不适宜人类居住”之地,包括今日固原大部分地区。当然,今日固原早已跳出西海固的刻板印象,无论生态还是经济都发生了翻天覆地的变化,但相较古代历史坐标上被称为大原、高平、萧关、原州的固原,仍有不小距离,不禁令人唏嘘。

“固原的文化价值长期被遮蔽于‘边陲叙事’和‘贫穷落后’中,但考古实证揭示它在历史发展阶段中,是文明碰撞的熔炉、王朝经略西北的支点、丝路物质精神交流的重镇。”宁夏文物考古研究所原所长、研究员罗丰向记者坦言。也或许正因如此,宛如时光宝匣的固博,值得被更多人打开。这是全国首批一级博物馆,宁夏回族自治区首座一级博物馆。固原太多鲜为人知的荣光,封存在这座四角攒尖宝刹式仿唐结构建筑里,以丰富的文物类型,照见古代固原地区作为“丝绸之路文明交融见证者”与“西北边陲多元文化交汇守护者”的身影,折射中华文明的强大吸引力与突出包容性。

固原古城门

1500年前的“混血”银壶,串起世界三大文明

一年365天,鎏金银壶三分之二的时间在“出差”,堪称“最拼”文化使者。这是固博头号镇馆之宝,全球仅此一件的孤品,对于国内外重要的丝路展、中外文化交流展,的确不可或缺。

身姿挺拔,上腹细长、下腹圆鼓,通体闪耀华光,壶身层叠的浮雕与环形单把顶端的雕塑,现出深目高鼻的洋人形象……“看起来分明是外国器物!”面对鎏金银壶,观众难免心生疑惑。“混血”感十足的这尊精美银壶,为何出现在中国西北腹地?

鎏金银壶

萨珊王朝,波斯文化最丰盛、最璀璨也是最后的国度。这尊鎏金银壶,正是波斯萨珊王朝金属工艺登峰造极的杰作,距今约1500年。它采用锻錾、锤揲等七种工艺,壶身环刻连珠纹,是典型的萨珊酒器形制。其灵魂却烙着希腊印记。三组六人被惟妙惟肖地刻画于壶身上,肢体充满张力,面容、卷发、服饰无不带有希腊古典气息,上演着无声戏剧。此场景恰为著名的“金苹果”与“帕里斯审判”——那场引发特洛伊战争的传说。

鎏金银壶跋涉的万水千山更是传奇。诞生于波斯帝国熔炉与作坊的它,随庞大的商队启程,被小心翼翼包裹在柔软的丝绸或毛皮中,驮在稳健的驼峰上,穿越中亚的绿洲与戈壁……最终抵达固原。这条漫漫长路,每一步都伴随风沙侵蚀、匪患威胁与自然险阻。当它最终作为无上珍宝,被北周王朝的柱国大将军李贤拥有,并被郑重置于他长眠的墓室,其旅程本身已成为一个震撼的象征。串起希腊文明、波斯文明、中华文明的它,证明在交通极其艰难的时代,人类对交流的渴望、对异域奇珍的向往,更见证一个因丝绸之路而紧密相连、彼此辉映的世界。

“外来器物最迷人的地方,不光是新颖,它们没有仅仅停留在使用的层面,而是很快出现了模仿、借鉴、融合、创新。”考古学家齐东方在《我在考古现场:丝绸之路考古十讲》一书中提及,鎏金银壶这类带把、有流的胡瓶,比坛子罐子在倾倒液体时更实用,因而在中国迅速普及到日常生活中,并在陶瓷器中大量制作,唐代后期各种各样带把的壶多由此而演化。

鎏金银壶

考古发现往往是偶然的。1983年秋天,固原南郊深沟村,因抢救一座由于暴雨冲刷而暴露的北周墓葬而意外发现了李贤墓,一举改写宁夏乃至中国考古史。

转机,出现在一日晌午倾盆大雨之后。“阳光重现时,我们个个成了泥人,被雨水冲刷过的墓道土层界限却异常清晰……”说起那个尘土与狂喜交织的秋天,亲历考古的宁夏文物考古研究所副研究员陈伟头发虽已花白,却眼神灼灼,关不住话匣。彼时,他是从西北大学考古专业毕业、入职宁夏博物馆考古队仅半个月的新人,那是他职业生涯首次田野发掘。沿着这天然的指引,一周后,斑驳的彩绘痕迹赫然出现在墓道两壁上。是壁画!宁夏从未现世的北周壁画!陈伟和队员们瞬间僵立。下一秒,死寂的墓道骤然炸开无法抑制的惊呼。

更意想不到的惊喜,藏在墓室西北角一处不起眼的塌方土堆下。两件稀世珍宝深埋土堆,奇迹般躲过盗墓者的洗劫。其中一件,正是鎏金银壶。紧邻其侧,一只碧绿莹透的玻璃碗流光溢彩,薄如蛋壳的碗壁标识着玻璃工艺的巅峰。那是今天固博又一件镇馆之宝——同样来自萨珊王朝的凸钉玻璃碗。

凸钉玻璃碗

这两件中亚风格浓郁的国宝,连同银装铁刀、镶青金石指环等共300多件出土的精美文物,成为古代固原与西域紧密联系的璀璨物证,成为中华文化兼容并蓄的微观缩影。说来也巧,李贤墓的重见天日,直接促成固博的建立,此后这里又陆续迎来一连串重要考古发现,如多米诺骨牌般助推着固原,从默默无闻的边陲小城,跃升为文化要地。

仅从丝绸之路来打开固原,还远远不够

“汇聚四方奇珍的奢侈品集散地”“就像今天的上海”,有人用这样的形容,点出古代固原地区如国际化大都市般多元交融的特质。数千年间,中华文明以丝绸之路为廓,纳四方文明于怀中。作为丝路东段北道枢纽的固原,恰以文化交融之美,为人们打开一扇洞察中华文明发展进程的窗户。

载物骆驼

驼铃悠悠,商旅不绝。古代丝绸之路上,来自中亚的粟特人商团穿针引线,将东西方文明紧密相连。固原南郊发掘了六座隋唐时期昭武史姓粟特人墓葬,这是已知最完整、最重要的入华粟特人家族(史姓)墓地群。墓志铭揭示,当时的史姓粟特人不仅定居固原,还在军政要职上大展宏图。出土的大量文物,如金覆面、东罗马金币及仿制品、萨珊银币、蓝宝石印章、壁画中的胡人商队等,带有鲜明异域特色,成为丝路贸易网络深度嵌入本地社会的最有力证明,世界罕见。耐人寻味的是,从中还可见入华粟特人在主动融入中华民族大家庭——其家族墓地遵循中原墓葬制度,汉文墓志铭刻着华夏身份认同,墓葬壁画中的人物服饰、绘画技法也与中原墓葬壁画一脉相承;而面覆金饰、口含金币的葬俗,又诉说着对故土的怀念。

金饰

然而,将时光的镜头拉远,人们会发现,丝绸之路只是固原历史文化的华章一段。罗丰指出:“置于中西文明交流网络中审视,历史上的固原长期发挥着文明交汇与族群互动的枢纽作用,堪称多元文明碰撞、融合的‘十字路口’;而在中华文明演进的历史坐标中,固原则以连贯的考古实证串联起西北边陲数千年的文明谱系。”

金币

自先秦《诗经》中“薄伐猃狁,至于大原”的古老吟唱,至汉代班彪笔下《北征赋》的苍茫长叹,从盛唐王维挥毫“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑画卷,到近代毛泽东登临六盘山时“红旗漫卷西风”的壮怀激烈,无不映照出固原绵延不绝的文化积淀。“这里旧石器时代就有人类居住的痕迹;商朝西周时期就有行政建制,就有城池。”历史的悠久,以及与中原文化的紧密关联,在固原市地方志研究室一级调研员张志海看来,赋予固原独特的文化质地。他举例说:地处固原市彭阳县的岭儿、刘河遗址,填补了宁夏南部旧石器时代考古的空白。曾入选“2017年度全国十大考古新发现”的姚河塬遗址,则让3000年前的神秘“获国”惊现,这是史料从未记载的诸侯国,目前已知西周最西北的诸侯国所在地。秦惠文王后,历代王朝在固原的建制不曾中断,汉代“朝那”铭文铜鼎成为秦惠文王在朝那湫渊设立国家祭祀的直接物证。

这一文化质地,与固原兵家必争的地理位置——地处中原农耕文化、草原游牧文化、西域各民族文化“三岔路口”,密不可分。汉、鲜卑、匈奴、羌、氐、突厥、粟特等多民族在此长期杂居、冲突、融合。

彩绘镇墓武士陶俑

提到固原,绕不开其境内的萧关,“关中四塞”中的“北塞”。这四塞,好比古人用山河布下的精妙防线,护卫中原安宁。而萧关,既是长城要塞又是丝路咽喉,直面西北游牧民族,尤为关键。有统计显示,描写“萧关”的唐诗多达40余首,更甚于“阳关”,在文人的想象中,萧关已超越地域成为战争、荒凉、失意的代名词。“无论中原王朝经略西北,还是北方游牧民族入侵中原,大多走的是萧关道。只要突破萧关,关中大地就无险可守。”固博馆长张强指出,相当突出的军事地位,使得固原过去肩负着特殊的使命。例如,此地城堞如铁,池深似渊,汉时便以“高平第一城”之号雄踞边陲;宋夏好水川之战、成吉思汗灭夏之战等多个关键战役,皆在此写下烽烟注脚;及至大明,三边总制府在此设立,统摄西北军务,“固原”二字自此镌刻山河,道尽巩固中原边界之意。

蓝色圆形宝石印章

“固原的历史叙事中,军事与贸易、民族与外交交织的色彩极其浓厚。”张强提到,这样的特质,在固博很多文物中都能看到。

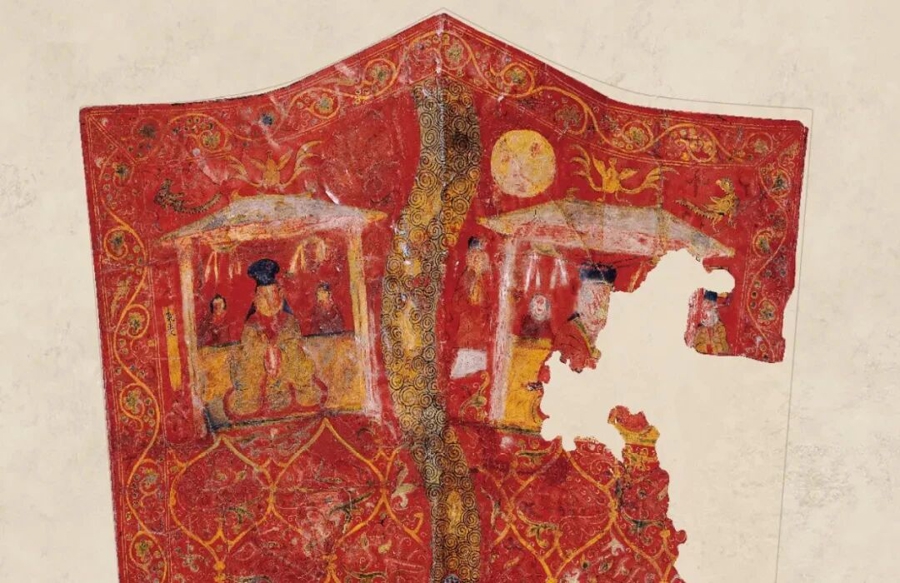

1500多年前的北魏彩绘漆棺画,成为早期民族融合的珍贵图像记录。中原传统孝子故事出现在棺侧档上部,如一幅长长的连环画,但画中人物的穿着,却是北方游牧民族鲜卑族的样式;波斯著名的连珠龟背纹图案现身棺侧档中部;下部鲜卑武士策马狩猎的场面,则尽显中亚文化与鲜卑文化的混搭。

北魏漆棺画

也别忘了,李贤乃经历北魏、西魏、北周三朝的铁血将军。其墓出土的蔚为壮观的仪仗俑中,一排具装甲骑俑成为研究古代军事装备和草原民族文化的宝贵材料。只见战马垂首站立,骑俑头戴尖顶兜鍪,两侧有护耳,身着铠甲,外罩披风,威风凛凛。

具装甲骑俑

丝路文化中这颗沧海遗珠,静待华光重现

眼下,“华彩六盘·宁夏固原文物精品展”正在上海博物馆东馆举办,300余件珍品让上海乃至全国观众感叹“太惊喜”“超意料”。上海博物馆展览部主任褚馨透露,早在办展之前,业内对于固原的历史文化地位已高度认可,“但凡从事丝路研究或者中原与草原文明、中亚文明等对比,固原是绕不开的”。提到固博的几件国宝级文物,她尤其兴奋,坦言“那都是独一份的!”

出行仪仗俑

近年来的“博物馆热”之下,作为4A级旅游景区的固博,迎来参观人次的显著增长。然而,受限于经济、交通等,这座博物馆受到的关注,与其承载的厚重历史文化相比,显然不成正比。同为丝绸之路重镇,今天,固原之名也远不及河西走廊上的敦煌、武威、张掖、酒泉等地如雷贯耳。

“希望曾经那样灿烂的固原文化能被更多人看到。”固博95后讲解员黄晓梦说。她还记得,有位从北京来的老先生,此前错过鎏金银壶在北京的展出,冲着这只壶,特意到访固博,哪知赶上文物出差,又扑了空,很是沮丧。“听完导览,他的眼神透出兴奋的光芒,连连感叹不虚此行,坦言这是一座被低估的博物馆,每一件文物都是鲜活的文化交流见证。”这样的时刻,让黄晓梦倍感骄傲。

鹿形金饰

社交媒体上,固博也收获着“自来水”式安利。博主“固原博物馆爱好者-大姚”持续分享固博种种,从建筑彩蛋到特色馆藏,自称“出自纯粹的爱好者视野”“观点有误的请手下留情”,字里行间的真诚却分外动人,引起网友的兴致。

清晨,上东海早市跳跃着声声吆喝,升腾起浓浓烟火气;午后,博物馆前广场的树荫下,老人们围坐在石桌前,兴致勃勃地打着纸牌麻将;傍晚,残存的明代古城墙下,年轻的小夫妻推着童车里的孩子,迎着晚风惬意遛弯……时过境迁,作为古来征战要塞的固原,已跨越其历史使命最沉重的时刻,归于宁静。恰如市区西北约60公里处的须弥山间,那六尊高近7米的北周大佛像,扛过百年前8.5级的海原大地震,仍以恬静的微笑面对,汇成一道“须弥之光”。

须弥山石窟

尽管体量难与很多大馆相提并论,馆藏几乎清一色来自本土,固博在探索“小而美”“专而精”“特而强”的前路上,分外坚定:一方面与高校、考古机构携手深耕,于特定领域筑起学术高地;另一方面,或以特色借展为桥,或以“小馆联盟”为钮,用敞开胸怀的合作意识,开启文化“破壁”新篇。

现有展厅建成于1988年的固博,正着力突破展陈空间的限制——其改扩建项目已列入国家发改委项目库,蓄势待发。新的固博,将擘画世界级丝路文明与民族融合研究中心,成为丝路东段北道、入华粟特人、北周历史等领域的学术灯塔。以此为契机,固原历史文化资源必将迎来创造性转化与创新性发展的充分探索。固原,丝路文化中这颗沧海遗珠,静待也必将华光重现。

宁夏固原博物馆

对历史的回望,为的是探寻现实。萧关内外的丝路月光,能将未来照亮。因为,无论时光的长河如何奔涌,友好往来、双向交流、文明互鉴总是河床深处最为莹亮的那一枚枚鹅卵石。

(图片来源:陶继贤拍摄以及宁夏固原博物馆提供)

相关新闻

-

市政协召开五届二十七次常委会会议

[2026-01-16] -

宁夏发布首份省级生态保护修复公报

[2026-01-16] -

固原公安交出2025年平安建设优异答卷

[2026-01-15] -

宁夏生态环境分区精准管控 生态空间扩容490余平方公里

[2026-01-15] -

宁夏推动补充工伤保险拓围扩面 五大重点行业率先参保

[2026-01-15] -

我市劳务产业提质增效 2025年农村劳动力转移就业超31万人

[2026-01-14] -

3件住宁全国政协委员提案入选全国政协2025年度好提案

[2026-01-14] -

金融赋能创业 就业硕果盈枝

固原1.88亿元担保贷款带动1249人就业[2026-01-14] -

沃野追梦启新程

——自治区党委农村工作会议侧记[2026-01-14] -

宁夏启动2026年度政府补贴性职业技能培训

每人累计最多享受3次补贴,同一职业(工种)不重复补贴[2026-01-14]