“解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢……”

7月17日,固原市原州区的一间老屋里,96岁的李福年轻声哼唱,仿佛又回到了那个战火纷飞的年代。

1945年初,李福年加入了中国国民党38军17师51团通信连,成为一名电话兵。“那时候什么都不懂,就知道要背着电话设备跟着部队走。”老人回忆道。

命运的转折来得很快。就在同年7月17日,他所在的部队光荣起义,加入了晋冀鲁豫军区。“自此以后,我们加入了为人民而战的革命队伍。”李福年说。

李福年看着胸前的徽章,回忆着往事。

随军起义后,他被编入晋冀鲁豫军区17师电讯连,并参与了上港抗日战役。作为后方通信兵,他的战场就在那几部机器旁边。“那时候我才16岁。”老人眯起眼睛回忆,“听见枪响就心慌,可该干的活儿一点不敢耽误。”虽然未直接上前线,但每条接通的电话线都连着战场的脉搏。

在解放战争的枪林弹雨中,李福年经历了最刻骨铭心的岁月。1947年,18岁的李福年跟随刘邓大军强渡黄河。随后又参加了陕州、安康等重大战役。1948年3月27日,李福年光荣加入中国共产党。

“那时候保障通信可不容易。”老人边说边卷起裤腿,露出布满褐色冻疮的小腿。“下雨天最遭罪,手上全是口子,血水混着雨水往工具上滴。”接着又抚过小腿上凹凸不平的冻疮:“山一座连着一座,背着几十斤的设备从早爬到晚。最苦是渡河——河水带着泥碴子,衣服浸透后沉得像铁甲,上岸时腿都冻木了。”说到激动处,他的手指微微颤抖。

最难忘的是行军路上老百姓对他们的照顾。

“每到一处,乡亲们都会端着热茶在路边等候。更让人感动的是,有些村子的村民怕累着那些运输装备的牲口,还会特意为我们的骡马准备草料。”老人回忆道。

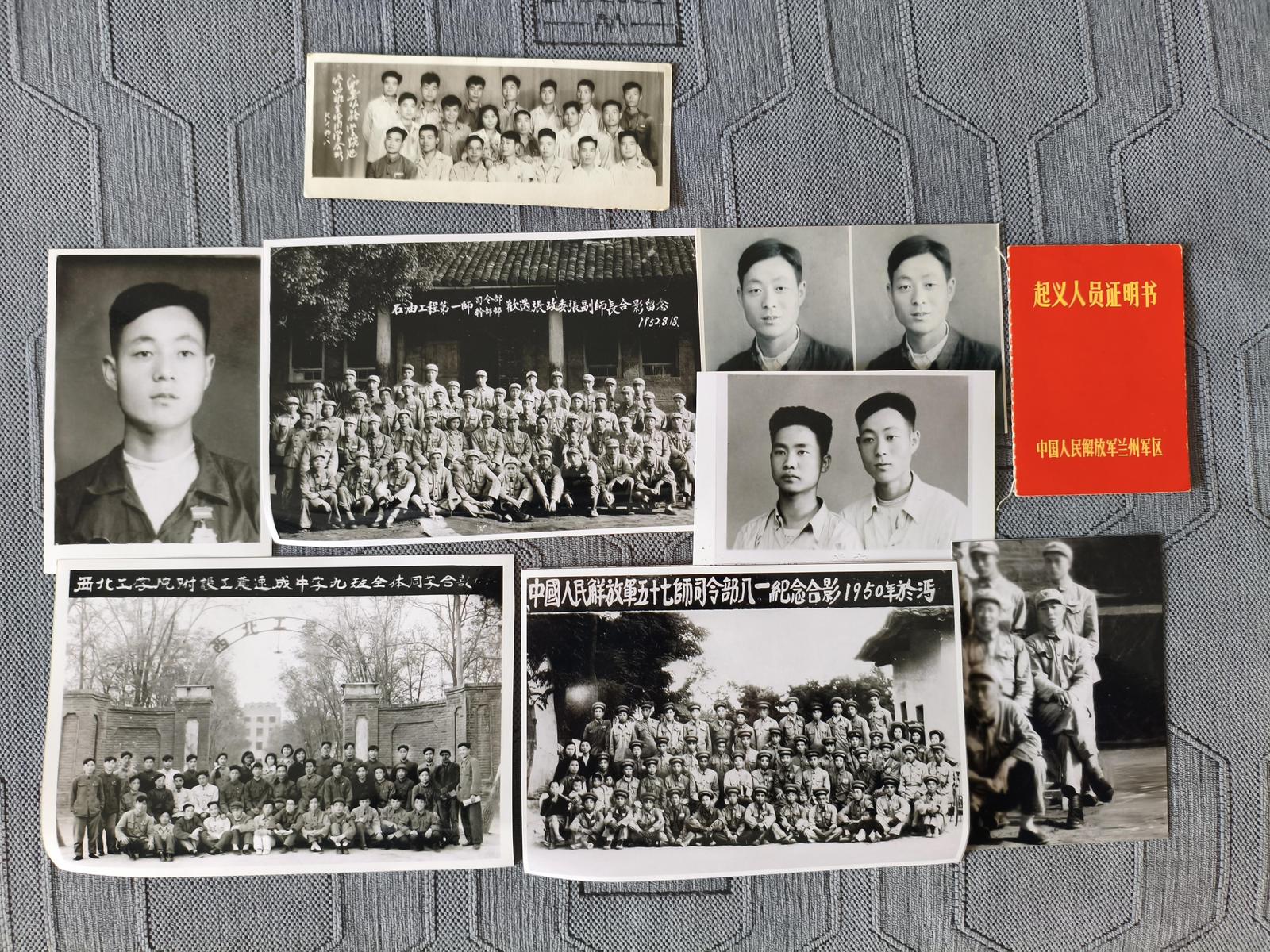

在老人的相册里,珍藏着一张泛黄的老照片——1950年8月,中国人民解放军五十七师司令部在陕西省沔县的“八一”纪念日合影。时任见习参谋的李福年神情肃穆。2年后,这支英雄部队被改编为石油工程第一师,从战场走向了油田。

李福年的老照片。

1952年8月,李福年转业到石油工程第一师通讯科,开始了新的人生旅程。

面对全新的工作环境,李福年展现出了惊人的毅力。“组织上送我去学校,从最基础的拼音开始学起。”从陕西速中初等学校、西北工学院附设速成中学,再到后来的西安公路学院,李福年如饥似渴地汲取知识。“国家需要什么,我们就学什么。”简单的话语里,透露着那一代人特有的担当。

在校园里汲取知识的日子里,李福年始终保持着部队养成的作风——从不浪费一张纸,铅笔用到只剩寸把长还舍不得扔。这种艰苦朴素的作风贯穿着老人的一生,也深深影响着这个家庭。

“父亲总说,要永远铭记历史,珍惜现在的幸福生活。”二儿子李宁想起了家里艰苦朴素的生活作风。小时候油金贵,母亲炒菜时就用刷子蘸一点,在锅里轻轻刷一下。即便现在生活好了,这个习惯依然保留着。

李福年(右)与二儿子李宁(左)。

这样的家风代代相传。如今,孙辈们每逢节假日都会回来看望爷爷。22岁的孙子李立升说:“最爱听爷爷讲过去的故事。那些补丁摞补丁的日子,衣服补了又补,可大家照样干劲十足。现在条件好了,但爷爷教我的艰苦奋斗精神,我一直记在心里。”

临别时,老人望着窗外沉默良久。当被问及最想留给子孙什么时,李福年轻声说道:“记住历史,珍惜现在,永远跟党走。”

【人物简介】

李福年,男,汉族,1929年7月出生于陕西省扶风县新店乡后乐家庄。1945年初,在中国国民党38军17师51团通信排担任电话兵,1945年7月17日随部队起义加入晋冀鲁豫军区17师电讯连,参加上港抗日战役。解放战争期间,随刘邓大军强渡黄河,先后参加陕州战役、解放安康战役等重大战役,在枪林弹雨中保障部队通信联络。1948年3月27日加入中国共产党。1952年转业至石油工程第一师,他刻苦学习文化知识,最终成长为新中国石油战线和交通运输系统的专业技术骨干。1989年离休。